「会社紹介動画を作りたいけれど、本当に効果があるのだろうか」「限られた予算で質の高い動画は作れるのか」このような悩みを抱える中小企業の経営者や担当者の方は多いのではないでしょうか。

実は会社紹介動画は、大企業だけのものではありません。むしろ中小企業こそ、動画を活用することで大きな差別化を図ることができます。

本記事では、中小企業が会社紹介動画を制作する際の具体的なメリットから制作プロセス、費用相場まで詳しく解説していきます。採用活動の強化や営業ツールの充実、ブランディングの向上など、課題解決に動画がどのように貢献できるのかを見ていきましょう。

目次

1. 中小企業が会社紹介動画を制作すべき5つの理由

会社紹介動画は、中小企業にとって非常に費用対効果の高いマーケティングツールとなります。なぜなら、一度制作すれば様々な場面で繰り返し活用でき、企業の魅力を効果的に伝えることができるからです。ここでは、中小企業が会社紹介動画を制作すべき5つの具体的な理由を詳しく見ていきましょう。

採用活動で差別化ができる

求職者が企業を選ぶ際、会社の雰囲気や社員の様子を知りたいと考えています。文字や写真だけでは伝わりにくい職場の空気感や社員の表情、実際の仕事風景などを動画で見せることで、求職者の不安を解消できます。

特に新卒採用において、学生は企業研究に多くの時間を費やしています。その中で動画があることで、短時間で企業の魅力を理解してもらえるのです。また、中途採用でも働く環境や同僚となる社員の様子を事前に確認できることは、応募の後押しとなります。

実際に会社紹介動画を導入した企業では、応募数が前年比で1.5倍から2倍に増加したケースも珍しくありません。さらに、動画を見て応募した求職者は企業理解度が高く、面接での話も具体的になる傾向があります。

営業ツールとして活用でき、成約率がアップする

営業活動において、限られた時間で自社の強みを伝えることは容易ではありません。特に初回訪問では、会社概要の説明に多くの時間を割いてしまい、肝心の提案内容に十分な時間を確保できないことがあります。

会社紹介動画があれば、訪問前にメールで送付したり、商談の冒頭で視聴してもらうことで、効率的に企業理解を深めてもらえます。動画なら、工場の設備や技術力、サービスの流れなどを視覚的に伝えられるため、口頭説明よりも印象に残りやすくなります。

また、展示会やセミナーでの活用も効果的です。ブースに立ち寄った来場者に対して、短時間で自社の魅力を伝えることができ、その後の詳しい説明へとスムーズにつなげられます。

ホームページの滞在時間とコンバージョン率が改善する

Webサイトを訪れたユーザーは、平均して数秒で離脱するかどうかを判断すると言われています。トップページに会社紹介動画を設置することで、訪問者の興味を引き、サイトに留まってもらう時間を延ばすことができます。

動画を視聴したユーザーは、そのまま他のページも閲覧する傾向が高く、結果的にサイト全体の回遊率が向上します。これはSEO(検索エンジン最適化)の観点からも有利に働き、検索順位の向上にもつながります。

さらに、動画を見たユーザーは企業への信頼感が高まり、問い合わせや資料請求などのアクションを起こしやすくなります。実際に動画を設置した企業では、コンバージョン率が20%から30%向上したという報告もあります。

社内コミュニケーションと理念浸透の促進になる

会社紹介動画は、対外的な用途だけでなく、社内向けのツールとしても活用できます。新入社員研修や中途入社者のオリエンテーションで活用することで、企業理念や歴史、事業内容を統一的に伝えることができます。

また、複数の拠点を持つ企業では、他拠点の様子や全社的な取り組みを共有するツールとしても有効です。社員が自社の全体像を理解することで、帰属意識が高まり、モチベーション向上にもつながります。

実際に私たちアクエリアスでも、クライアント様より「対外的に作った動画だったが、同時に社内の人間のモチベーション向上に繋がったことは想定外だったので、とても嬉しかった」とフィードバックをいただけたことがありました。

経営者のメッセージを動画で伝えることも効果的です。文書では伝わりにくい熱意や想いを、表情や声のトーンとともに届けることで、社員との距離を縮めることができます。

費用対効果の高いブランディングツールになる

中小企業にとって、テレビCMや大規模な広告展開は予算的に難しいのが現実です。しかし会社紹介動画なら、一度の制作費用で長期間にわたって活用でき、非常に費用対効果の高いブランディングツールとなります。

YouTubeやSNSでの公開により、広告費をかけずに多くの人にリーチすることも可能です。特に地域密着型の企業であれば、地元の人々に企業の存在や取り組みを知ってもらう良い機会となります。

また、動画は印象に残りやすいため、一度視聴した人の記憶に長く留まります。これにより、将来的な顧客や取引先、求職者などとの接点が生まれた際に、すでに企業への理解と信頼がある状態からスタートできるのです。

2. 会社紹介動画の種類と特徴

会社紹介動画には様々な種類があり、それぞれに特徴とメリットがあります。予算や目的、ターゲットに応じて最適なスタイルを選ぶことが重要です。ここでは、中小企業が選択できる主な動画スタイルとその特徴について詳しく解説していきます。

実写型会社紹介動画

実写型の会社紹介動画は、実際の職場や社員の様子をありのままに伝えることができる最も一般的なスタイルです。視聴者に対してリアルな企業の姿を見せることで、信頼感を醸成しやすいという大きなメリットがあります。

メリットとしては、社員の表情や職場の雰囲気をダイレクトに伝えられることが挙げられます。特に採用向けの動画では、実際に働く社員の生の声を届けることで、求職者の不安を解消し、応募への動機付けとなります。

一方でデメリットとして、撮影には社員の協力が必要であり、業務への影響を最小限に抑える配慮が必要です。また、撮影当日の天候や社員のコンディションに左右される面もあります。しかし、これらは事前の準備と計画により十分にカバーできる範囲です。

費用面では、撮影機材や撮影スタッフの人件費がかかりますが、1日から2日の撮影で完了することが多く、中小企業でも十分に対応可能な予算で制作できます。

アニメーション型会社紹介動画

アニメーション動画は、複雑なサービスや目に見えない価値を分かりやすく表現できる優れた手法です。IT企業のシステム説明や、BtoB企業のサービスフローなど、実写では表現しにくい内容に適しています。

最大の特徴は、撮影が不要なため天候や場所の制約を受けないことです。また、社員が顔出しすることに抵抗がある企業でも導入しやすく、プライバシーの観点からも安心です。

デザインの自由度が高く、企業のブランドカラーやロゴを効果的に使用できます。情報を整理して段階的に見せることができるため、視聴者の理解を促進しやすいのも大きなメリットです。

ただし、温かみや人間味を伝えることは実写に比べて難しくなります。そのため、ナレーションの声質や音楽の選定など、音声面での工夫が重要となります。

インタビュー形式動画

インタビュー形式の動画は、経営者や社員の想いを直接的に伝えることができる効果的な手法です。質問に答える形式のため、撮影される側も話しやすく、自然な表情や言葉を引き出しやすいという特徴があります。

経営者インタビューでは、創業の想いや企業理念、将来のビジョンなどを語ってもらうことで、企業の方向性を明確に示すことができます。社員インタビューでは、仕事のやりがいや成長実感、職場の雰囲気などをリアルに伝えられます。

構成もシンプルで、質問と回答を編集でつなげていくだけなので、比較的短期間で制作可能です。また、複数の社員にインタビューすることで、多様な視点から企業の魅力を伝えることができます。

注意点として、インタビューを受ける人の選定と事前の準備が重要です。話し慣れていない社員でも、事前に質問内容を共有し、リハーサルを行うことで、良い内容を引き出すことができます。

施設・オフィス紹介動画

施設やオフィスの紹介に特化した動画は、企業の規模感や設備の充実度を視覚的にアピールできます。製造業であれば工場の生産ラインや品質管理体制、サービス業であれば接客スペースや研修施設などを見せることで、企業の実力を証明できます。

効果的な構成としては、外観から始まり、エントランス、執務スペース、会議室、休憩スペースなど、来訪者や新入社員の動線に沿って紹介していく方法があります。これにより、視聴者は実際に訪問したような感覚を得ることができます。

単なる施設の羅列ではなく、そこで働く社員の様子も織り交ぜることが重要です。実際に設備を使用している様子や、休憩時間の社員の表情などを含めることで、施設の活用度と職場の雰囲気を同時に伝えられます。

ドローンを使用した空撮を取り入れることで、敷地の広さや立地の良さをアピールすることも可能です。ただし、費用が追加でかかるため、必要性を十分に検討することが大切です。

3. 中小企業の会社紹介動画制作にでおさえるべきポイント

会社紹介動画を成功させるためには、事前の準備と戦略的な企画が欠かせません。大企業と異なり、中小企業は限られたリソースで最大の効果を生み出す必要があります。ここでは、中小企業が動画制作で押さえるべき重要なポイントを解説します。

ターゲット設定と訴求メッセージの明確化

動画制作で最も重要なのは、誰に向けて何を伝えたいのかを明確にすることです。採用向けなのか、営業ツールとして使うのか、または両方なのかによって内容や構成は大きく変わってきます。

ターゲットが求職者の場合、働きやすさや成長機会、社員の人柄などを中心に構成します。一方、取引先向けであれば、技術力や品質管理体制、納期対応力などを重点的にアピールすることになります。

訴求メッセージは、自社の強みの中から最も差別化できるポイントを3つ程度に絞り込むことが大切です。あれもこれも盛り込もうとすると、結果的に印象に残らない動画になってしまいます。

競合他社の動画を研究することも有効です。同業他社がどのような訴求をしているかを把握した上で、自社ならではの切り口を見つけることが差別化につながります。

適切な動画の長さと構成要素

動画の長さは、用途によって最適な尺が異なります。Webサイトのトップページに設置する場合は、1分から2分程度が理想的です。一方、会社説明会や採用イベントで使用する場合は、5分から7分程度まで延ばすことも可能です。

構成要素として必ず含めるべきなのは、企業理念やビジョン、事業内容の説明、自社の強みや特徴です。これらを論理的な流れで配置し、視聴者が自然に理解できるストーリーを作ることが重要です。

オープニングの15秒で視聴者の興味を引くことが特に重要です。印象的な映像や問いかけから始めることで、最後まで見てもらえる確率が高まります。

エンディングには必ず次のアクションを促す要素を入れます。問い合わせ先の表示やWebサイトへの誘導など、視聴後の行動を明確に示すことで、動画の効果を最大化できます。

予算に応じた制作プランの選び方

中小企業にとって予算は重要な検討事項です。しかし、安さだけで制作会社を選ぶと、期待した効果が得られない可能性があります。費用対効果を最大化するためには、自社の優先順位を明確にすることが大切です。

最低限必要な要素と、あれば良い要素を分けて考えます。例えば、社員インタビューは必須だが、ドローン撮影はオプションとするなど、メリハリをつけることで予算内で最大の効果を得られます。

制作会社との打ち合わせでは、予算を正直に伝えることが重要です。プロの制作会社であれば、予算内でできる最適な提案をしてくれます。また、撮影日数を減らしたり、編集をシンプルにするなど、コストを抑える工夫も提案してもらえます。

将来的な活用も見据えて、素材を多めに撮影しておくことも検討しましょう。追加費用は発生しますが、後から別バージョンを作る際に新たな撮影が不要となり、トータルでコストを抑えられます。

社員参加型の動画制作で得られる効果

会社紹介動画の制作過程に社員を巻き込むことで、動画の質が向上するだけでなく、副次的な効果も期待できます。社員が自社の魅力を改めて考える機会となり、帰属意識の向上につながります。

制作前に社員アンケートを実施し、自社の強みや改善点を聞くことで、経営陣が気づかなかった視点を発見できることもあります。また、出演する社員を公募することで、普段は目立たない社員の新たな一面を発見する機会にもなります。

撮影当日は、出演しない社員も見学できるようにすることで、一体感を醸成できます。完成した動画を全社員で視聴する機会を設けることも、組織の結束力を高める良い機会となります。

ただし、強制的な参加は逆効果となるため、自発的な参加を促す工夫が必要です。出演者には事前に十分な説明を行い、不安を解消することで、自然な表情や発言を引き出すことができます。

4. 会社紹介動画の制作プロセスと費用相場

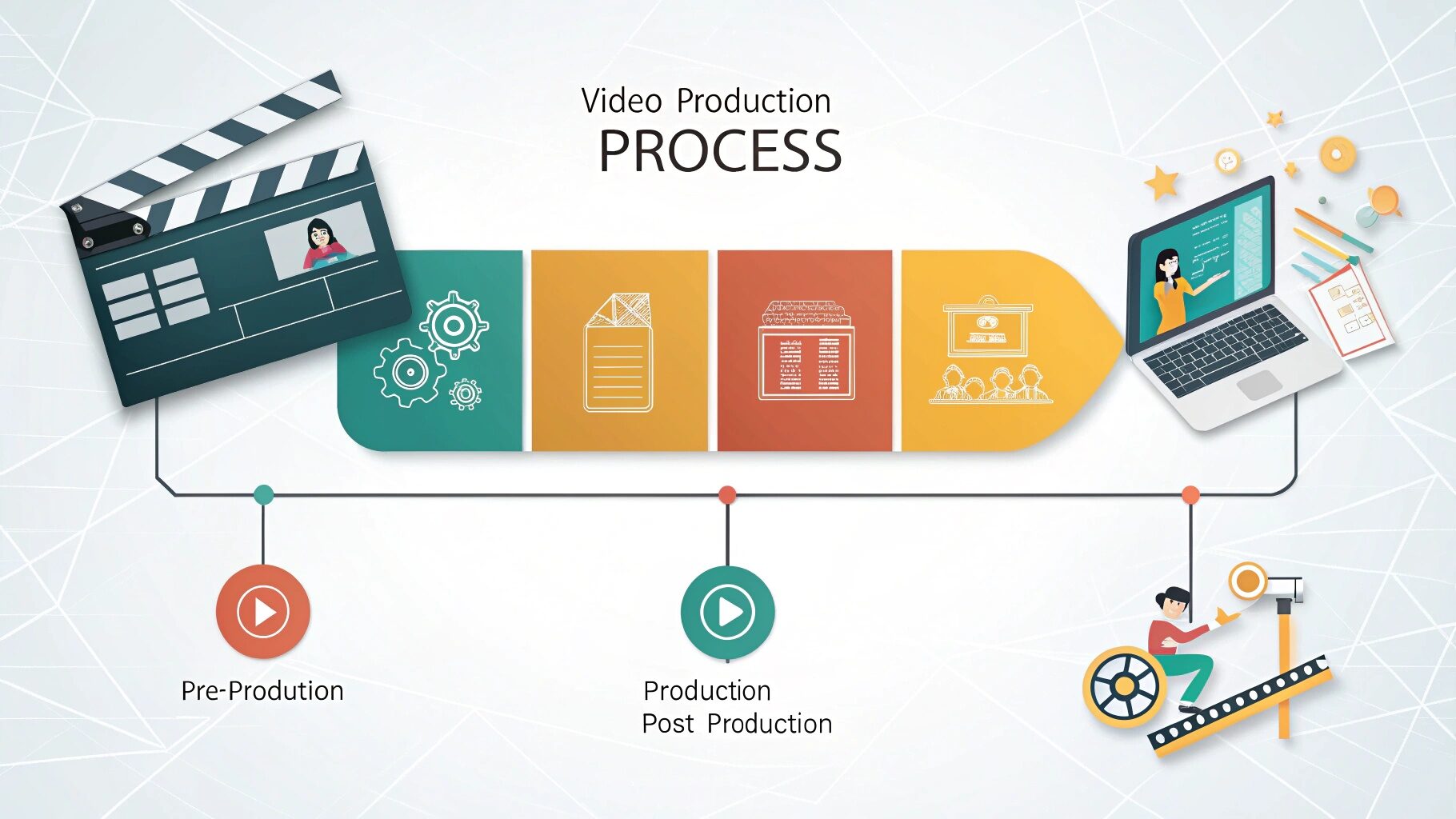

動画制作は複雑に見えるかもしれませんが、プロセスを理解すれば中小企業でもスムーズに進められます。ここでは、企画から納品までの具体的な流れと、各段階で必要な準備、そして気になる費用相場について詳しく解説します。

企画・構成段階で決めるべき要素

企画段階は動画制作の成否を左右する最も重要なフェーズです。まず、動画の目的と想定視聴者を明確にし、それに基づいて全体のコンセプトを決定します。

次に、具体的な構成を考えます。どのようなシーンを撮影するか、誰にインタビューするか、どんな情報を盛り込むかをリストアップします。この段階で絵コンテを作成することで、完成イメージを関係者間で共有できます。

メッセージの優先順位も重要です。限られた時間の中で、最も伝えたいことから順番に構成していきます。また、音楽やナレーションの有無、テロップの使用方針なども、この段階で決定しておきます。

スケジュールの策定も欠かせません。撮影日の設定から逆算して、準備期間を確保します。特に社員の出演がある場合は、業務への影響を最小限にするため、繁忙期を避けた日程調整が必要です。

撮影準備と当日の流れ

撮影準備では、ロケーションの下見や必要な許可の取得から始めます。社内での撮影でも、どの場所をどの角度から撮るかを事前に確認しておくことで、当日の進行がスムーズになります。

出演者への事前説明も重要です。どのような質問をするか、どんな雰囲気で話してほしいかを共有し、可能であればリハーサルを行います。服装の指定や、社名入りの作業着の準備なども忘れずに行います。

撮影当日は、まず機材のセッティングから始まります。照明やマイクの位置を調整し、テスト撮影を行います。出演者にはリラックスしてもらうため、雑談を交えながら進行することが大切です。

撮影は予定より長引くことが多いため、余裕を持ったスケジューリングが必要です。また、同じシーンを複数回撮影することで、編集時の選択肢を増やすことができます。

編集・納品までのスケジュール

撮影が完了したら、編集作業に入ります。まず、撮影した素材を整理し、使用するシーンを選定します。この作業には通常1週間程度かかります。

初回の編集が完了したら、仮編集版を確認します。この段階で修正要望を出すことができますが、大幅な変更は追加費用が発生する場合があるため、企画段階での詰めが重要となります。

音楽やナレーションの追加、テロップの挿入、色調整などの仕上げ作業を経て、最終版が完成します。通常、撮影から納品まで3週間から1か月程度を見込んでおくと良いでしょう。

納品形式も事前に決めておく必要があります。Web用の軽いデータ、プレゼン用の高画質データなど、用途に応じて複数の形式で納品してもらうことも可能です。

中小企業向けの費用相場と内訳

会社紹介動画の制作費用は、内容や長さ、クオリティによって大きく異なりますが、中小企業向けの相場は50万円から200万円程度です。

基本的な実写動画(3分程度)であれば、50万円から100万円で制作可能です。これには企画構成、1日の撮影、基本的な編集が含まれます。インタビュー中心のシンプルな構成であれば、さらに費用を抑えることも可能です。

費用の内訳は、企画構成費が全体の20%、撮影費が40%、編集費が40%程度が一般的です。追加要素として、ナレーターやBGMの使用料、ドローン撮影などがあれば、それぞれ追加費用が発生します。

コストを抑えるポイントとして、撮影日数を1日に収める、社員にナレーションを依頼する、既存の写真素材を活用するなどの方法があります。ただし、品質とのバランスを考慮することが大切です。

5. 会社紹介動画の効果的な活用方法

せっかく制作した会社紹介動画も、適切に活用しなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。動画は制作して終わりではなく、様々なチャンネルで戦略的に活用することで、投資効果を最大化できます。ここでは、具体的な活用方法とそのポイントを解説します。

自社ホームページ

ホームページは会社紹介動画を設置する最も基本的な場所です。トップページのファーストビューに動画を配置することで、訪問者の注目を集め、サイトへの滞在時間を延ばすことができます。

ただし、自動再生は避けるべきです。突然音声が流れることで、職場で閲覧している人に迷惑をかける可能性があります。サムネイル画像を魅力的にし、クリックを促す工夫が必要です。

会社概要ページにも動画を設置することで、テキストでは伝わりにくい企業の雰囲気を補完できます。採用ページには、社員インタビューを中心とした動画を配置し、求職者の不安解消につなげます。

動画の下には、概要説明や文字起こしを掲載することも重要です。これにより、音声を出せない環境でも内容を理解でき、SEO対策にもなります。

SNSやYouTube

YouTubeに会社紹介動画をアップロードすることで、検索経由での新規接触が期待できます。タイトルには地域名や業種を含め、検索されやすくすることが重要です。

説明欄には、会社の詳細情報やWebサイトへのリンクを記載します。また、関連動画として採用動画や商品紹介動画なども用意することで、チャンネル全体の価値を高められます。

SNSでは、動画を分割して投稿する戦略も有効です。FacebookやInstagramでは1分以内の動画が視聴されやすいため、ハイライト版を作成して投稿し、フルバージョンへ誘導します。

LinkedInなどのビジネスSNSでは、企業の取り組みや社員の活躍にフォーカスした内容が好まれます。定期的に動画の一部を切り出して投稿することで、継続的な情報発信が可能となります。

採用サイトや求人媒体

採用活動において、会社紹介動画は強力な武器となります。自社の採用サイトでは、トップページに動画を大きく配置し、求職者の興味を引きます。

職種別ページでは、その部署で働く社員のインタビュー動画を配置することで、具体的な仕事内容や雰囲気を伝えられます。新卒向けと中途向けで、訴求ポイントを変えた動画を用意することも効果的です。

大手求人サイトでも動画掲載が可能な場合が増えています。限られた文字数では伝えきれない魅力を、動画で補完することで、応募率の向上が期待できます。

オンライン会社説明会でも活用できます。説明会の冒頭で動画を流すことで、参加者の理解を深め、その後の質疑応答をより具体的なものにできます。

営業資料や展示会

営業活動では、タブレットに動画を入れて持ち歩くことで、いつでも会社紹介ができるようになります。初回訪問時に動画を見せることで、口頭説明よりも印象的なプレゼンテーションが可能です。

提案書にQRコードを掲載し、動画へアクセスできるようにする方法も有効です。これにより、決裁者など直接会えない人にも、自社の魅力を伝えることができます。

展示会では、ブースにモニターを設置して動画を流すことで、来場者の足を止めることができます。音声なしでも内容が分かるよう、テロップを充実させることがポイントです。

ウェビナーやオンライン商談でも、画面共有機能を使って動画を流すことができます。通信環境に配慮し、軽量版も用意しておくと安心です。

6. 会社紹介動画制作でよくある失敗と対策

動画制作では、事前に注意点を知っておくことで、多くの失敗を回避できます。中小企業が陥りやすい失敗パターンとその対策を理解し、効果的な動画制作を実現しましょう。ここでは、実際によくある失敗例と具体的な対策方法を解説します。

自社の強みが伝わらない

最も多い失敗は、総花的な内容になってしまい、結果として印象に残らない動画になることです。あれもこれも伝えたいという気持ちは分かりますが、情報を詰め込みすぎると、かえって何も伝わらなくなります。

対策として、自社の強みを3つに絞り込むことが重要です。社員や取引先にアンケートを取り、外部から見た自社の魅力を把握することで、本当に訴求すべきポイントが明確になります。

また、専門用語を多用しすぎることも問題です。業界内では当たり前の言葉でも、一般の視聴者には理解できない場合があります。できるだけ平易な言葉で説明し、必要に応じて図解を入れることで、理解しやすい動画になります。

競合他社との差別化も意識する必要があります。同業他社の動画を研究し、自社ならではの切り口を見つけることで、視聴者の記憶に残る動画を制作できます。

予算オーバー

当初の見積もりから大幅に費用が膨らむケースは少なくありません。主な原因は、制作途中での仕様変更や追加要望です。

予防策として、企画段階で要望を全て洗い出し、優先順位をつけておくことが大切です。「あれば嬉しい」要素は最初から予算に余裕がある場合のみ検討するようにします。

見積もりを取る際は、何が含まれていて何が含まれていないかを明確にしておきます。修正回数の制限、追加撮影の可否、納品形式の種類など、細かい条件を事前に確認することで、後からの追加費用を防げます。

また、相見積もりを取ることも重要ですが、安さだけで選ぶのは危険です。過去の制作実績を確認し、自社の求めるクオリティを実現できる制作会社を選ぶことが、結果的にコスト削減につながります。

完成後の活用が進まない

せっかく動画を制作しても、社内で共有されず、活用されないケースがあります。これは、制作段階で活用計画を立てていないことが原因です。

解決策として、制作前に動画の活用方法と担当者を明確にしておきます。営業部門での使用方法、人事部門での活用シーン、広報での発信計画など、部門ごとに具体的な活用イメージを共有します。

動画の管理体制も重要です。誰がどこに保管し、どのように共有するかを決めておかないと、必要な時にすぐに使えません。クラウドストレージを活用し、アクセス権限を適切に設定することで、スムーズな活用が可能になります。

定期的な効果測定と改善も欠かせません。動画の視聴回数や視聴後のアクション率を測定し、必要に応じて活用方法を見直すことで、継続的な効果を生み出せます。

効果測定を怠る

動画を制作して満足してしまい、その後の効果測定を行わない企業は多くあります。しかし、効果を測定しなければ、投資に見合った成果が出ているかが分からず、改善のチャンスも逃してしまいます。

測定すべき指標として、Webサイトでの視聴回数、平均視聴時間、視聴後のコンバージョン率などがあります。YouTubeアナリティクスやGoogleアナリティクスを活用することで、詳細なデータを取得できます。

採用活動での効果は、動画視聴者からの応募率や、面接での企業理解度などで測定します。営業活動では、動画を使用した商談の成約率を、使用しない場合と比較することで効果を検証できます。

効果測定の結果を基に、動画の改善や活用方法の見直しを行います。視聴離脱が多い箇所があれば、次回の制作時に参考にし、より効果的な動画制作につなげることができます。

7. 中小企業こそ会社紹介動画で差別化を図ろう

会社紹介動画の必要性は理解できても、実際に一歩を踏み出すのは勇気がいるものです。ただ、競合他社に差をつけるためには、早めの行動が重要です。

最後に、動画は作って終わりではなく、継続的な活用と改善が重要です。動画という強力なツールを活用し、大企業にはない魅力を効果的に伝えることで、ビジネスの成長につなげていきましょう。

最後になりますが、動画制作をお探しの方で、コストパフォーマンスと品質の両立をお求めでしたら、ぜひアクエリアスムービーズにご相談ください。ビジネスを前に進める、最適な動画をご提案いたします。