商品やサービスをPRするために「アニメーション動画」を作りたいが、何から始めれば良いのか分からずお悩みではありませんか?

初めてアニメーション動画制作に挑戦する企業担当者の中には、「専門的すぎて自社で対応できるのか」「制作費用が高額になりそうで不安」「映像のクオリティや効果をどう確保するか」という声もよく聞かれます。

そこで本記事ではアニメーション動画制作に関する基本から最新トレンドまでを網羅的に解説します。

アニメーション動画の制作を検討している方はぜひ最後までお読みください。

目次

1. アニメーション動画の定義と需要

アニメーション動画とは、イラストやキャラクター、CGなどを用いて作られた映像コンテンツのことです。

実写動画(現実の人物や風景を撮影した映像)とは異なり、自由で幅広い表現が可能で、意図した世界観を崩さずにメッセージを伝えられる特徴があります。

近年、企業によるアニメーション動画の活用は着実に広がっています。

SNSやYouTubeなどデジタルプラットフォームの普及により、企業がより多くの消費者にリーチできるようになった結果、動画コンテンツの需要は急増しています。

特にアニメーション動画は視覚的に魅力的で短時間にメッセージを伝えられるため、デジタルマーケティングで注目を集めており、サービス紹介や会社紹介に取り入れる企業も増えています。

アニメーション動画は、ストーリー性のある映像表現によって視聴者の関心を引きつけ、広告としてスキップされにくい利点があります。さらに、幅広い表現力で複雑なサービス内容やメッセージをわかりやすく伝えられるため、ブランドPRや商品説明にも適した手法と言えるでしょう。

2.最新トレンドと生成AIの活用

続いて、アニメーション動画制作における最新トレンドと注目される生成AI(人工知能)の活用について見ていきましょう。

生成AIがもたらす映像制作の変革

ここ数年で生成AIの進化が目覚ましく、動画制作にも大きな影響を与え始めています。2022年末にChatGPTが公開されて以降、生成AIブームが起こり、画像・動画分野でも欧米を中心に数多くのAIツールが誕生しました。

現在はGoogleなど大手テック企業も動画生成AIの開発に参入していて、映像クリエイターのワークフローが激変する可能性があります。

現時点ではAIによる自動動画生成はまだ試行段階ですが、Adobeなどプロ向け編集ツールとの連携が進むことで、広告やエンタメ分野への活用が本格化していくでしょう。

生成AIはクリエイターの競合ではなく、上手に取り込むことで制作効率とクリエイティビティを高めるチャンスになるとも言われます。

実際、生成AIを活用すれば企画段階でのアイデア出しやラフな絵コンテ作成、ナレーション音声の生成など、これまで人手やコストがかかっていた工程の一部を短縮できます。

例えば現在の生成AIツールでは、以下のようなことが可能になりつつあります。

| ● テキストや記事の内容から関連するストック映像を自動編集して動画化 |

| ● テキストからイラスト画像や簡単なアニメーション、アバターキャラクターを生成 |

| ● 静止画を動かして短い動画クリップを作成 |

| ● シーンに合わせたBGM(音楽)やナレーション音声、字幕を自動生成 |

このように、生成AIの導入によって短期間での試作・編集が可能となり、映像制作のハードルは着実に下がりつつあります。

例えば、ディズニーの映画制作ではキャラクターの周囲に立ち上る炎のアニメーションにAIのスタイル転送技術が活用されました。

今後もAI技術の進歩に伴い、新たな表現スタイルの採用や伝統的な技法の復活など、アニメーション制作の未来はさらに多彩になっていくでしょう。

3.アニメーションの種類と用途

アニメーション動画にはさまざまな表現スタイルがあり、目的や配信媒体に応じて適した種類があります。ここでは、代表的な活用シーンごとにどのようなアニメーション動画が使われているかを紹介します。

3-1. 企業紹介・サービス紹介動画

企業のブランド紹介や商品・サービスの説明動画として、アニメーションは幅広く活用されています。実写では表現しにくい抽象的なコンセプトや無形のサービス内容もビジュアル化できるため、アニメーション動画をプロモーションに取り入れる企業が増えています。

例えば、会社の理念や事業コンセプトをアニメで伝えることで、顧客の興味関心を引くだけでなくSNSを通じてファンを作っていくことも可能です。

アニメキャラクターや親しみやすいイラストを用いれば、堅苦しくなりがちな企業紹介も柔らかい印象に仕上げることができ、視聴者の記憶に残りやすくなります。

3-2. SNSマーケティングでの活用

X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどSNS向けの動画では、短尺で目を引くアニメーションが効果を発揮します。例えば数十秒程度のキャッチーなアニメーション広告や、キャラクターを使ったユーモラスな動画コンテンツは拡散されやすく、ブランド認知の向上につながります。

スマートフォンで音声なしで再生されることも多いため、テロップや視覚的な演出でメッセージが伝わるよう工夫すると良いでしょう。アニメーションは静止画の投稿よりも動きで注目を集めやすく、SNSマーケティングにおいて強力なツールとなっています。

また、教育・研修用途ではホワイトボードアニメーションなどで難しい内容を直感的に伝える事例や、採用動画やイベント用オープニング映像でアニメーションを活用し参加者の関心を引く事例も見られます。

このように、アニメーション動画はあらゆるジャンルで柔軟に活用されています。

4. 制作フローと工程ごとのポイント

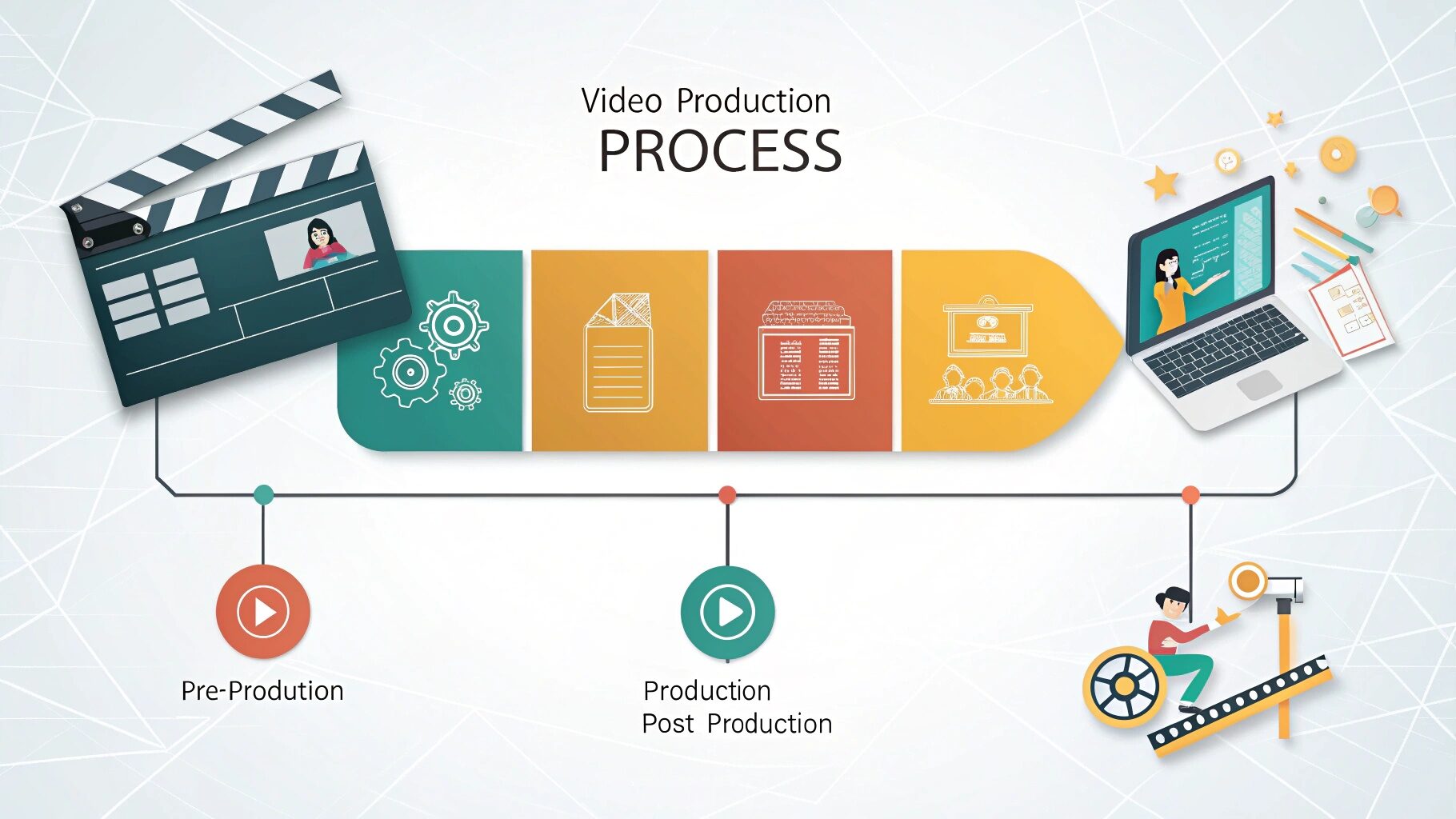

アニメーション動画制作は大きく「企画」「シナリオ・コンテ作成」「素材制作・アニメーション作業」「音声収録・編集」のステップに分かれます。

企画段階では動画の目的や伝えたいメッセージを明確にし、シナリオの骨子と全体構成を固めます。

次に絵コンテで映像の流れを設計し、キャラクターや背景の素材を制作した上で、アニメーションソフトで各シーンの動画を作っていきます。

最後にナレーション録音・BGM挿入といった音声作業と映像の最終編集を行い、完成データを書き出します。

5.AIやテンプレート活用法

動画制作のハードルを下げる方法として、近年はAI技術や既存テンプレートの活用が注目されています。専門知識がない初心者でも、こうしたツールを使えば比較的簡単に動画を制作することが可能です。

5-1. 動画テンプレートを使った効率的な制作

近年、オンライン上には豊富な動画テンプレートが公開されており、テンプレートに沿ってテキストや画像を当てはめるだけでそれなりのクオリティの動画を作れるサービスも登場しています。

既成テンプレートを使うメリットは、デザインやアニメーションの専門知識がなくても体裁の整った動画を短時間で作れる点です。特に社内向けやSNS用の短い動画で「ひとまず早く形にしたい」という場合、テンプレート活用は強力な味方になります。

ただしテンプレートは他社も使っている汎用的なデザインであるため、自社オリジナルの個性を出しにくいという側面もあります。予算と時間に余裕がある重要なプロジェクトでは、テンプレートに頼りすぎずカスタマイズやオリジナル要素を加えることが望ましいでしょう。

5-2. 生成AIツールの活用術

前述のとおり、生成AIを使えば動画制作のいくつかの工程を自動化・効率化できます。例えば、AIに商品説明の文章案を考えてもらったり、画像生成AIでキャラクター案や背景イラストを作成することができます。

また、AI動画生成サービスを活用すれば、用意したテキストからAIアバターがナレーションしてくれる説明動画を作成できるケースもあります。テンプレート同様、AI動画生成ツールも無料・低コストで利用できるものが多く、試行錯誤のハードルが低い点が魅力です。

加えて、AI音声読み上げを活用すれば多言語のナレーションデータを容易に作成できるため、動画の多言語展開がしやすいというメリットもあります。

AIとテンプレートを上手に活用すれば、デザインや編集の知識がなくても高品質な動画を制作できる時代になりつつあります。自社で動画制作に取り組む際は、これら最新ツールを積極的に試してみると良いでしょう。

6.費用相場とコストの考え方

アニメーション動画の制作費用は、内容や制作体制によって大きく変動します。簡易なアニメーションであれば数十万円規模から制作可能ですが、凝った演出や高度な3DCGを用いる場合は数百万円に達することもあります。

例えば、30秒〜1分程度のシンプルな2Dアニメーション動画で一般的に10〜30万円前後、クオリティの高い3Dアニメーション映像では300万円以上かかるケースもあります。

費用を左右する主な要因としては、動画の長さ(尺が長いほど作業量増)、アニメーションの複雑さ(キャラクターの有無・動きの精密さ・3Dか2Dか、など)、制作体制(自社内で作るか外注するか、プロ声優やイラストレーターを起用するか、など)が挙げられます。

基本的に工数が増える要素が多いほどコストも上がる仕組みです。例えばフルアニメーションで動くキャラクターを多数登場させる動画や、1本で5分以上ある長尺の動画は、その分だけ作画や編集の工数がかかり高額になります。

予算に限りがある場合は、動画の尺を短く抑えることで費用を削減できる場合があります。

また、全編オリジナルのアニメーションでなく一部をテンプレート素材で補完したり、プロのナレーターではなく社内スタッフの声を当てるなど、工夫次第でコストコントロールも可能です。

一方で、企業のブランディングに直結するような重要な動画では、費用対効果を考えてクオリティを優先すべき場面もあります。

自社で無理に内製してクオリティが伴わないより、実績豊富な制作会社に依頼してプロの編集・演出で魅力的に仕上げてもらう方が、結果的に高い効果(視聴者の共感やCV向上)を得られることも多いです。自社の動画活用目的に照らし、予算内で最大の効果を上げられるコスト配分を検討すると良いでしょう。

7.著作権や商用ライセンスの留意点

動画制作においては、著作権やライセンスの扱いにも注意が必要です。他人の著作物(音楽、イラスト、映像クリップなど)を無断で使用すれば著作権侵害となり、最悪の場合法的措置や損害賠償を請求される可能性があります。

そのため、動画内で使用するBGMや効果音、画像素材は必ず商用利用可能なライセンスのものを選ぶか、使用許諾を得た上で利用しましょう。近年は有料・無料の素材サイトでライセンス付きの音楽・イラストが入手しやすくなっているので、適切に活用することが大切です。

また、制作した動画自体の権利の所在についても留意すべきポイントがあります。基本的に制作された動画の著作権は制作会社側に帰属するため、契約時に動画の使用範囲や権利の扱いを明確に取り決めましょう。著作権の所在を曖昧にしたまま納品後に勝手な改変を行うと、制作者の権利を侵害する恐れがあります。

そのほか、動画に登場させるキャラクターや企業ロゴにも注意が必要です。有名キャラクターや他社の商標ロゴなどを許可なく動画に用いると、著作権や商標権の侵害となる可能性があります。

オリジナルのキャラクターを制作して使うか、必要に応じて権利者から正式な使用許諾を取得しましょう。動画公開前には権利関係の最終チェックを行い、安心してコンテンツを配信できる状態にしておくことが大切です。

8.多言語対応や字幕等のアクセシビリティ

作成した動画をより多くの人に届けるには、多言語対応や字幕の付与といったアクセシビリティ(利用しやすさ)への配慮も欠かせません。

特にグローバル展開を視野に入れている場合、動画の内容を他言語に翻訳して提供することで、海外の視聴者にもメッセージを伝えられます。

多言語対応は、動画自体を他言語に差し替えた版を制作する方法と、元の動画に翻訳字幕を付与する方法があります。後者の字幕方式は低コストで手軽に実現可能です。

字幕は多言語対応だけでなく、聴覚障害のある方や音声を出せない環境で視聴するユーザーに情報を伝えるためにも有用です。

セリフやナレーション内容をテキスト化したクローズドキャプション(視聴者がON/OFFできる字幕)を用意しておけば、音声なしでも動画の内容を理解してもらいやすくなります。

特にSNSに動画を投稿する際は、自動再生時に音声がミュートになることも多いため、最初から字幕やテロップを埋め込んでおくと視聴維持率が高まる傾向があります。

また、文字色と背景色のコントラストに配慮した見やすい字幕デザインにする、フォントサイズを十分大きくする、といった点もアクセシビリティ確保には重要です。できる範囲で多様な視聴者に配慮した動画設計を行うことで、より伝わるコンテンツになります。

9.SEOやSNSでの配信設計

動画を公開する際は、検索エンジン対策(SEO)やSNSでの拡散も考慮しましょう。例えば、自社サイトに動画を埋め込む場合は周囲にテキストで補足情報を記載し、検索エンジンにも内容を伝える工夫が有効です。

また、YouTubeに動画をアップする場合はタイトル・説明文にキーワードを入れ、クリックされやすいサムネイル画像を設定すると露出が高まります。

SNS投稿では各プラットフォームに適した動画サイズ・長さに調整し、字幕やハッシュタグを活用して多くのユーザーの目に留まるようにしましょう。公開後は視聴データを分析し、次回の動画企画や配信戦略に役立ててください。

10.効果測定や運用方法

動画公開後は、視聴データをしっかり分析して次の施策に活かすことが大切です。YouTube AnalyticsやGoogle Analyticsを使い、視聴回数・視聴完了率・クリック率などを計測しましょう。

視聴データから得られた改善点があれば次回の動画に反映します。

動画は一度公開して終わりではなく、定期的に新コンテンツを投入したり、SNSやメール等で再活用するなど継続運用することで、効果を最大化できます。

11.アクエリアスの事例と強み

最後に、動画制作会社に依頼するメリットを具体的に見るため、

株式会社アクエリアス(Aquarius Movies)が手掛けた事例と、その強みについて紹介します。

11-1. アニメーション動画の制作事例

アクエリアスは実写からアニメーションまで幅広い動画制作を行っていて、

アニメーション動画の実績も多数あります。

例えば、新宿区の支援センターの紹介動画では全編イラストによるアニメーションで制度内容を分かりやすく表現。他にも日本産婦人科学会をはじめ、多くの企業プロモーション動画にてアニメーションを効果的に使用した動画を制作しております。

食品メーカーのプロモーション動画ではドローン実写映像とアニメーション演出を組み合わせて商品への安心感と魅力を伝えるなど、案件の目的に応じて実写とアニメを融合した映像制作を得意としています。

11-2.アクエリアスの強みや他社との違い

アクエリアス最大の特徴は、企画から撮影・編集・キャスティングまで映像制作の全工程をワンストップで担える点です。

中間マージンが発生しないため、低コストで高品質な動画制作が可能となっています。さらにモデル事務所を併設していて、所属のモデル・ナレーターを活用したキャスティング内製が可能な点も大きな強みです。

また、Web動画制作に特化した専門チームを有しており、映画祭で賞を受賞した映像監督やアニメ実写化経験を持つ漫画家など、国内トップレベルのクリエイターが在籍しています。

実写映像からアニメーション制作、ドローン空撮まで幅広い技術領域を網羅しているため、どんなジャンルの案件にも柔軟に対応できるのが強みです。

実際、クライアントからはプロならではの映像構成力に感心したとの声も寄せられており、企業の魅力を最大限に引き出す編集力・企画力が高く評価されています。

12. よくある質問(FAQ)

最後にアニメーション動画を制作するにあたってよくある質問と回答についてご紹介します。

12-1.アニメーション動画の制作にはどれくらい時間がかかりますか?

A. 動画の長さや内容によりますが、一般的には企画開始から納品まで約1〜2ヶ月程度と考えられています。制作物の難易度によっては数週間で完成することもありますし、逆に多数のキャラクターが登場する凝った作品では数ヶ月規模のプロジェクトになるでしょう。スケジュールに余裕を持ち、途中の確認・修正の時間も見込んで計画することが大切です。

12-2.自社内でアニメーション動画を作るのと、制作会社に依頼するのはどちらが良いでしょうか?

A. 目的と状況によります。社内に動画編集やイラスト制作のスキルがあり、時間に余裕がある場合は自社制作にチャレンジする選択もあります。上記で紹介したテンプレートやAIツールを使えば、ある程度クオリティの高い動画を安価に作ることも可能です。

一方、クオリティを重視したい企業PR動画や短期間で仕上げたい場合は、実績のあるプロの制作会社に依頼する方が安心です。特にアニメーションの表現力や演出面はプロのノウハウが結果に大きく影響するため、重要な動画ほど専門家に任せることを検討しましょう。

13.アニメーション動画制作のご相談はアクエリアスへ

アニメーション動画は実写では伝えにくい抽象的価値を自在なビジュアルで瞬時に届けられ、尺を絞れば10万円台から制作できます。しかもブランドの世界観を崩さずキャラクターや色彩で記憶に刻む力があるので、PR効果も高いと言えるでしょう。

2025年は生成AIやOpenAI Sora、Google Veoの進化で企画から編集までの工数が劇的に短縮され、制作ハードルはさらに下がりました。費用対効果の高いアニメはSNSでも拡散されやすく、視聴維持率をデータで分析すれば次回改善の道もはっきり見えます。

当社、アクエリアスはアニメーション動画制作の実績も豊富ですので、新たな表現や施策を検討されている方はぜひご相談ください。