動画を活用したプロモーションに興味はあるものの、「何から手を付ければ良いかわからない」「コストに見合う効果が出るか不安」と悩んでいませんか。中小〜中堅企業のマーケティング担当者にとって、限られた予算やリソースで動画を活用するのはハードルが高く感じられるかもしれません。

本記事ではそのようなお悩みに寄り添い、動画プロモーションの企画立案から動画制作、配信戦略、効果測定に至るまでを網羅的に解説します。プロモーション動画の制作を検討している方はぜひ最後までお読みください。

目次

1. 動画プロモーションとは?そのメリットと重要性

まず、「動画プロモーション」とは、動画コンテンツを活用して商品・サービスやブランドの認知拡大や販売促進を図るマーケティング手法のことです。文字や静止画による広告と比べ、動画は視覚と聴覚に訴えるため情報を直感的に伝えやすく、印象に残りやすいという利点があります。

例えば商品の使い方を実演した動画は、文章で説明するより短時間でユーザーに理解してもらうことができます。また映像と音声でストーリーを伝えることで感情に訴求しやすく、ブランドメッセージをより強く印象付けることができます。

近年、この動画を活用したプロモーションは多くの企業で導入が進んでいます。2024年の調査では、企業の約9割がマーケティングに動画を取り入れているというデータもあり、動画は今やマーケティング施策の主流の一つとなりました。

特にYouTubeやInstagram、TikTokなど動画プラットフォームやSNSの普及により、動画コンテンツを通じて多くのユーザーにリーチできる環境が整っています。日本国内でも動画を視聴する習慣が広く定着しています。このような背景から、動画プロモーションに取り組むことは競合他社に差をつけ、市場で埋もれないためにもますます重要となっています。

さらに、動画コンテンツにはバズ(口コミ拡散)の可能性がある点も見逃せません。共感を呼ぶストーリー性の高い動画や斬新なアイデアの動画は、SNS上でシェアされ拡散することで低コストで大きな宣伝効果を生む可能性があります。

以上のように、動画プロモーションは現代のデジタルマーケティングにおいて非常に重要であり、大きなメリットをもたらす手法です。次章からは、その動画プロモーションを成功させるための具体的なステップについて、企画から順に見ていきましょう。

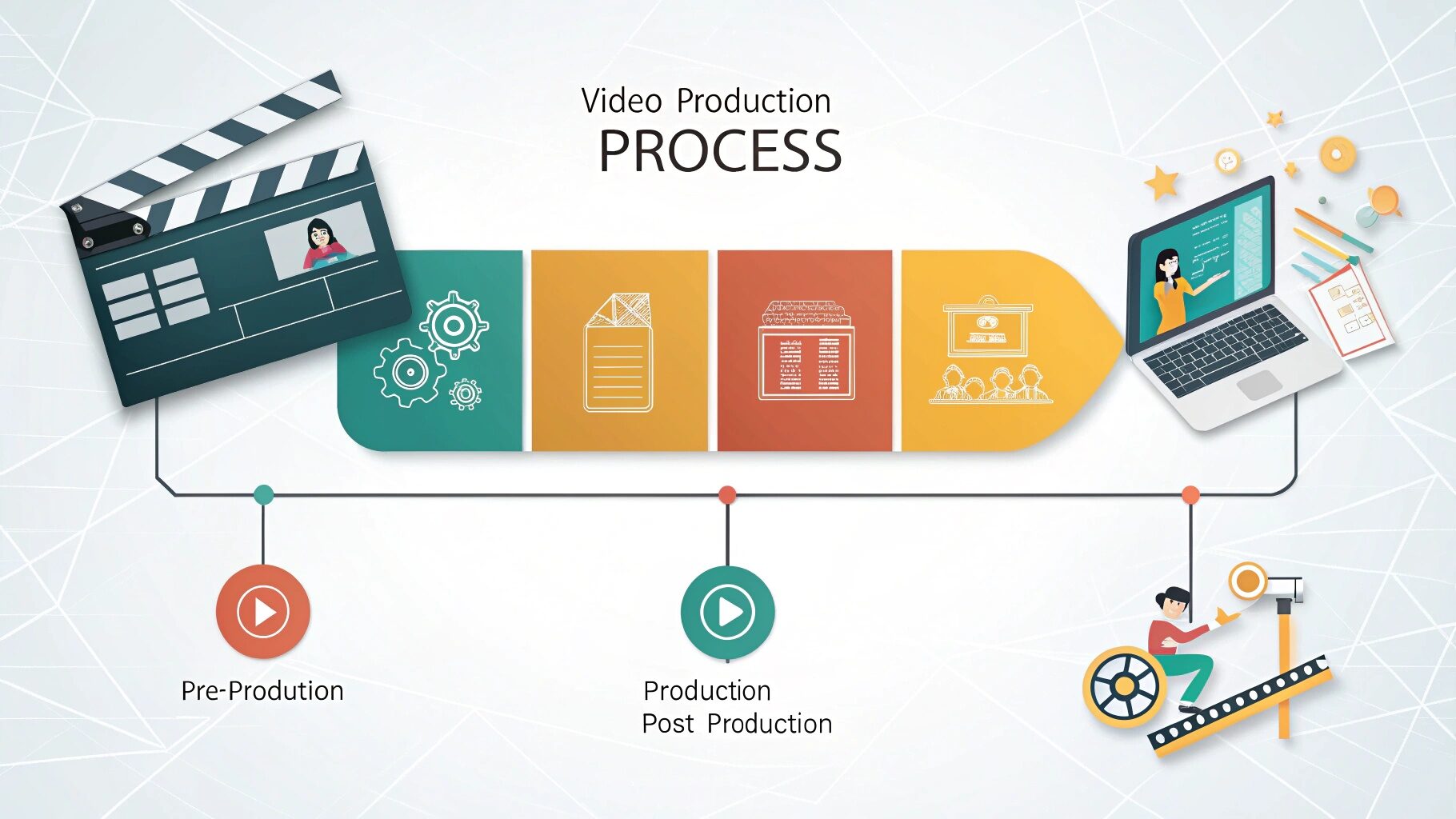

2. 動画プロモーションを成功させる企画ステップ

効果的な動画プロモーションを行うには、事前のしっかりとした企画・プランニングが欠かせません。闇雲に動画を作って公開しても、目的が曖昧では期待する成果は得られないためです。ここでは、動画活用を検討する段階で踏むべき企画立案の主なステップを解説します。

2-1. 目標設定とKPIの明確化

最初に取り組むべきは、動画プロモーションの目的(ゴール)を明確に定めることです。

例えば、

「自社商品の認知度を高めたい」

「サービスへの問い合わせ件数を増やしたい」

「ECサイトの購入コンバージョンを伸ばしたい」

など、何をもって成功とするかを決めます。

目的が決まれば、それを測定するための指標(KPI:重要業績評価指標)も設定しましょう。KPIは目的によって異なります。

例えば、

ブランド認知度向上が目的であれば、

「動画の視聴回数」

「SNSでのシェア数」

「リーチしたユーザー数」

などが指標になります。

一方でリード獲得や販売促進が目的であれば、

「問い合わせ件数」

「動画経由のサイト訪問数」

「コンバージョン(資料請求や購入)数」

など、具体的なアクション数をKPIとすることが考えられます。

目標とKPIをセットで決めることで、後の効果測定の段階で動画プロモーションが成功したかどうかを客観的に評価できるようになります。また、KPIは一つではなく複数設定することも有効です。

例えば一次的な指標(例:視聴回数や視聴維持率)と、最終的なビジネス成果に直結する指標(例:購買数や売上)を組み合わせて追跡すると、動画の反響から実際の売上効果まで一連の流れを把握できます。

指標は目的に直結する主要なものに絞って設定することがポイントです。

2-2. ターゲット視聴者の設定

次に、動画のターゲットとなる視聴者像(ペルソナ)を明確にしましょう。誰に向けてメッセージを届けたいのかによって、動画の内容や伝え方は大きく変わります。現在の自社顧客の分析や市場調査データを活用して、年齢層・性別・興味関心・課題などターゲットの特徴を洗い出します。

例えば10代〜20代が相手ならポップでテンポの良い演出を、経営層が相手なら専門的で落ち着いたトーンを、といったようにターゲットによって最適な動画のテイストは異なります。このようにペルソナに刺さるコンテンツを作るために、企画段階で「どの層に何を伝えたいのか」をはっきりさせておくことが重要です。

ターゲット設定の際には、既存顧客だけでなく新規でリーチしたい層も含めて検討します。またターゲットが複数いる場合は、メインの視聴者層を決めて軸をブレさせないことが大切です。動画一本で全ての人に訴求しようとするとメッセージが散漫になってしまうため、メインターゲットを絞り込み、その人物に語りかける動画を企画しましょう。

2-3. コンセプト・内容の企画とストーリー設計

目的と対象が定まったら、動画のコンセプト(基本となるアイデアや方針)を練ります。これは動画制作における土台となる発想部分です。自社の商品・サービスの魅力をどう表現すればターゲットに響くか、チームでブレインストーミングしてみましょう。

コンセプトが決まったら具体的な動画のストーリーや構成を考えます。伝えたいメッセージを効果的に届けるために、起承転結のあるストーリーラインや演出アイデアを盛り込みます。

例えば、課題提起から始めて解決策として自社サービスを提示し、利用シーンや顧客の声を紹介して信頼感を醸成し、最後に問い合わせや購入を促すといった流れが一例です。

企画の段階ではシナリオや絵コンテを用意しておけば、撮影や編集もスムーズに進みます。シナリオにはナレーションやセリフ、映像で見せる内容、テロップ(字幕)表示の文言、BGMや効果音のプランなどを盛り込んでおきます。

簡単でも絵コンテ(カットごとのイメージ図)を作成しておけば、関係者で仕上がりのイメージを共有でき、撮影時の取りこぼし防止にも役立ちます。

2-4. 予算計画と制作体制の検討(内製 vs 外注)

企画と並行して、予算と制作体制についても現実的な検討が必要です。動画制作には撮影機材やスタジオ費、出演者への謝礼、編集作業など様々なコストが発生します。事前にどれくらいの予算を投下できるか決めておき、規模に合ったプランにすることが重要です。

特に検討すべきは、制作を内製(自社で制作)するか、外注(専門業者に依頼)するかという点です。それぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。

内製の場合

メリットとして自社製品への理解を活かした細かな表現ができ、企画の柔軟な変更や迅速な修正対応が可能です。既存スタッフで対応できれば外注費を抑えられます。一方デメリットは、映像制作の専門スキルや機材が必要でクオリティ確保が難しい点、他業務との兼務で負担が増すリスクなどがあります。

外注する場合

メリットとしてプロの技術で高品質な映像が制作でき、最新機材や高度な編集による表現も可能です。自社はディレクションに専念でき、本業への影響も小さくできます。

一方デメリットは費用がかかることで、一般的なプロモーション動画でも1本あたり数十万円〜数百万円の予算を要するケースがあります。自社の意図が伝わらず仕上がりにギャップが出るリスクや、修正のたび追加費用が発生する可能性もあります。

以上を踏まえ、自社のリソース状況や求めるクオリティ、予算に応じて内製か外注かを判断しましょう。

最近はスマホや簡易編集アプリの発達で低コスト動画も作りやすくなっています。まずは内製で小規模に試し、軌道に乗れば本格的な制作を専門業者に依頼するなど段階的に進めるのも一案です。

3. 魅力的な動画制作のポイント

動画制作においては、視聴者を引きつけ最後まで離脱させない工夫が重要です。最初の数秒でインパクトを与えて興味を惹きつけ、動画の長さは冗長にならないよう簡潔にまとめましょう。

また音声をクリアに録音し、状況に応じて字幕を付けて音がなくても内容が伝わるようにします。映像には適度にテロップやBGM・効果音を入れることで訴求力を高められます。

空撮映像などドローンを活用したダイナミックなカットを加えることで、視聴者の印象に残る映像演出が可能になります。スケール感のある映像や独自の視点からの表現は、企業のブランディングや世界観の訴求に効果的です。

アクエリアスでも、ドローン撮影にも対応しており、商品や施設、サービスの魅力をより立体的に伝える表現力を得意としています。

さらに動画の最後には、視聴者に取ってほしい行動を促す明確なCTA(Call To Action)を配置し、動画を見終えた後すぐ次のステップに進んでもらえるようにしましょう。

4. 効果的な動画配信戦略とプラットフォーム活用

優れた動画コンテンツが完成したら、それを最大限に活用するための配信戦略を考えましょう。どのプラットフォームで、いつ、どのように動画を公開するかによって、得られる成果は大きく変わります。ここでは、動画配信の主なチャネルと効果的な活用方法について解説します。

4-1. 配信チャネルの選定:主要プラットフォームの特徴

動画を届ける先としては、自社サイトでの公開やメール配信のほか、やはりSNS・動画プラットフォームが中心になります。代表的なプラットフォームの特徴を押さえ、自社のターゲットに合ったものを選びましょう。

YouTube

世界最大級の動画プラットフォームで、検索機能を通じ幅広い年代にリーチできます。短尺から長尺まで様々なコンテンツに対応でき、継続投稿することでファンコミュニティ形成も期待できます。

若年層に人気の写真・動画SNSで、リール(短尺縦型動画)が広く視聴されています。おしゃれなビジュアル訴求に向いていますが、拡散力が限定的なためフォロワーを増やし継続発信する運用が鍵です。

TikTok

10代〜20代に爆発的人気の縦型短尺動画プラットフォームです。15秒〜1分程度のテンポの良い動画が主流で、AIがおすすめ配信するためバズれば一気に数百万再生も狙えます。流行の移り変わりが早い点にも注意が必要です。

それぞれのプラットフォームにはユーザー層や得意とするコンテンツの傾向があります。自社のターゲットがよく利用しているチャネルや、発信したい内容に適した場を選んで展開しましょう。

場合によっては複数のプラットフォームを使い分けることも有効です(例:YouTubeにフルバージョン動画を公開し、Instagramには短く再編集したダイジェスト版を投稿して誘導する)。

4-2. 最適なフォーマットとモバイル対応

配信チャネルを決めたら、そのプラットフォームに適した動画のフォーマット(画角や尺、ファイル形式)を確認しましょう。

特に重要なのが、スマートフォンでの視聴を意識したモバイル対応です。現代では多くのユーザーがスマホ経由で動画を見るため、縦長の画面に最適化されたコンテンツが好まれます。

InstagramやTikTokでは縦型(9:16)の動画が基本で、YouTubeもShortsとして縦動画に対応しています。縦型ならユーザーにスマホを横にする手間をかけず没入感を高められます。

逆に横長の動画を縦持ちで再生すると表示が小さくなり伝わりづらいため、プラットフォームごとに推奨の画面比率に合わせて最適な形式で制作・編集しましょう。

またモバイル視聴では通信環境にも配慮が必要です。各プラットフォーム側である程度自動最適化されますが、自社サイトに埋め込む場合は動画の容量・解像度を調整しスムーズに再生できるようにしましょう。

また小さな画面でも文字や映像が見やすいよう、テロップ文字は大きめに表示し、商品の細部はクローズアップで映すなど、スマホでも伝わる画作りを意識しましょう。

4-3. 効果的な公開タイミングと頻度

動画を公開するタイミングや頻度も戦略的に考えたいポイントです。SNSではユーザーがアクティブになる時間帯(例:夕方〜夜)に投稿すると視聴されやすい傾向があります。

また、できれば動画は定期的に継続して公開しましょう。例えばYouTubeなら週1本ペースなど、無理のない範囲で継続発信することで徐々に視聴者との接点を増やせます。ただし品質とのバランスを取り、量産による質低下は避けましょう。

4-4. ソーシャルメディアでの拡散と広告活用

動画公開後は自社のSNSアカウントで積極的にシェアし、ハッシュタグの活用や工夫を凝らして既存フォロワーに届けます。役立つ情報や共感を呼ぶ内容であれば、ユーザーが自発的に友人へ共有してくれる可能性も高まります。

必要に応じて有料広告も活用しましょう。YouTubeやInstagramなどの広告枠を使えば、狙ったターゲット層に動画を届け視聴数を加速できます。広告出稿時はフォーマットに合わせ動画を再編集し、配信後はデータを見ながらクリエイティブや予算配分を調整すると費用対効果を最大化できます。

5. 動画コンテンツとSEOの活用

動画プロモーションはSNSや広告だけでなく、検索エンジン経由の集客(SEO)にも活かすことができます。Google検索では特定キーワードに対してYouTube動画が上位表示されることがあります。

そのため、動画自体のSEO対策も行いましょう。YouTubeに動画をアップする際は、タイトルに狙ったキーワードを含め、説明文に内容の要約や関連リンクを記載し、適切なタグを設定します。これにより検索結果やYouTube内のおすすめに表示されやすくなります。

また自社サイトに動画を埋め込む場合は、動画の内容を文章でも補足しておきましょう。動画中の要点をテキストで説明したり、文字起こしの一部を載せておくことで、検索エンジンが内容を把握しやすくなります(必要に応じて構造化データを用いてメタ情報をマークアップするとより効果的です)。

なおYouTubeでは視聴維持率や高評価数などのエンゲージメントが高い動画ほど検索結果や関連動画に表示されやすくなります。つまり視聴者に支持される質の高い動画を作ること自体がSEO対策にもなるということです。

6. 動画プロモーションの効果測定と改善

動画公開後は、効果測定と改善(PDCAサイクル)が重要です。配信しっぱなしにせず、データを分析して次の施策に活かすことで、動画プロモーションの精度は向上していきます。この章では、主な評価指標と分析・改善のポイントを解説します。

6-1. 主なKPIとモニタリング方法

前述の企画段階で設定したKPIに基づき、動画配信後はその数値を継続的にモニタリングします。ここでは一般的な動画マーケティングの指標を改めて整理します。

視聴回数(Views)

動画が再生された回数です。認知度の指標となり、特にブランド露出が目的の場合は重要なKPIです。

視聴維持率

視聴者が動画をどれだけ見続けたかの割合で、平均視聴時間や完了率とも言えます。例えば1分の動画で平均30秒視聴なら50%となります。コンテンツの魅力度を測る指標です。

エンゲージメント数

ユーザーからの反応の数で、プラットフォームごとに「高評価(いいね)」「コメント」「シェア(共有)」などがあります。これらは動画への関心や評価を示す指標で、エンゲージメント率(視聴者数に対する反応率)として測ると比較しやすいです。

クリック率(CTR)

動画内や投稿に設置したリンクやCTAがクリックされた割合です。例えば動画の説明欄にサイトへのURLを置いた場合、そのクリック数を視聴数で割って算出します。視聴から次のアクションへの誘導がどれくらい成功したかを見る指標です。

コンバージョン数・率

動画経由で達成された最終成果(問い合わせ送信や購買完了など)の件数、または視聴者に対する割合です。最終的なROIに直結する数値となります。

これらKPIを把握するには、各種分析ツールを活用します。YouTubeアナリティクスでは視聴回数・視聴時間・エンゲージメントなど詳細なデータが確認できますし、InstagramやTikTokのビジネスアカウントでもインサイト機能から再生数やリアクション数を把握できます。

自社サイトに埋め込んだ動画であれば、Google Analytics等で該当ページの滞在時間や遷移率、コンバージョン発生数を計測しましょう。主要指標を定期的にチェックし、目標に対する達成度を確認します。

6-2. ABテストによるコンテンツ最適化

動画マーケティングでもWeb施策同様にABテストが活用できます。例えば動画のサムネイルや長さが異なる2パターンを用意し、クリック率やコンバージョンの差を測定すれば、より効果的なクリエイティブを選択可能です。

大きな工数をかけず、検証テーマを絞って試行と改善を繰り返すことで、コンテンツの成果を着実に向上させていきましょう。

7. プロモーション動画の制作はアクエリアスにご相談を

動画プロモーションは高いハードルに見えて、実は企画と測定をセットで回せば誰でも成果を積み上げられる武器です。目的とKPIを決め、ターゲットの心に刺さる物語を映像に閉じ込め、適切なチャネルで発信し、データで磨く—この一連の流れを小さくてもいいから今日から試してみてください。

完璧な設備も巨額の予算も要りません。あなたのブランドが持つ温度や想いこそが最大の差別化要素です。まず一本、あなたらしいストーリーを世に送り出し、その反応を次の改善の燃料に変えましょう。

数値で検証し続ければ、一本の動画が次の売上や採用、そして共感の連鎖を呼び込みます。行動した人だけが得られるリアルな学びこそ、成功への最短距離です。今日の小さな挑戦が、明日の大きな結果を連れてくる―そう信じて、動画を制作してみませんか。 その先であなたの商品やサービスが誰かの課題を解決し、感謝の声が届くはずです。

アクエリアスは、これまで多数の企業様とご一緒させていただいた経験から、課題に応じた最適な動画戦略をご提案できます。実際に制作したプロモーション動画の事例や、成果につながった活用例もご紹介可能です。

「何から始めれば良いかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。