企業のマーケティング担当者や広報担当者の中には、動画コンテンツを活用したいものの社内に制作ノウハウやリソースがなく、自社で作るか外注するか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

外注しようと思っても、費用はどれくらいかかるのか、完成までどのくらいの期間が必要なのか、そしてどの外注先を選べばよいのか──わからないことだらけですよね。実際、動画制作をプロに外注すれば、自社では難しい高品質な動画を効率よく制作できます。一方で、外注には費用が高くついたり時間がかかったりするデメリットもあります。

本記事では、動画制作を外注するメリットとデメリットを整理し、費用の目安やスケジュール感、さらに失敗しない外注先の選び方について解説します。ぜひ最後までお読みいただき、動画制作を外注すべきか判断する材料と、最適なパートナー選びの参考にしてください。

目次

1. 動画制作を外注するメリット

まずは、動画制作を外注することの利点と欠点を確認してみましょう。外注と内製それぞれの特徴を理解することで、自社にとって最適な方法を判断しやすくなります。動画制作を外注する主なメリットには、次のような点があります。

1-1. 高品質な動画が期待できる

動画制作の専門会社に依頼すれば、経験豊富でスキルの高いプロフェッショナルが制作を担当します。そのため、自社だけでは作れないクオリティの高い映像を期待できます。構成や演出面でも専門知識を活かした提案を受けられるため、完成度の高い動画に仕上がります。

1-2. 自社で機材やソフトを揃える必要がない

撮影用のカメラや照明機材、高度な動画編集ソフトなどを自社で購入したり準備したりする必要がありません。専門業者に任せれば、こうした設備投資を省けるため、その分のコストと手間を削減できます。また、社員が編集ソフトの使い方を一から習得するといった時間も不要です。

1-3. 社内のリソースを最小限に抑えられる

外注すれば企画打ち合わせや最初の要件定義以降の作業は外部に任せられるため、自社の担当者は動画制作に割く時間を大幅に減らせます。その結果、マーケティング担当者は本来の業務や他のプロジェクトに専念できるようになります。慣れない動画作業に社内の人員を取られる心配もありません。

1-4. 動画の活用方法について助言がもらえる場合がある

制作会社によっては、納品した動画をどのように活用すれば効果的かといった運用面のアドバイスを提供してくれることもあります。例えば、SNSやYouTubeでの拡散方法、Web広告での活用方法など、動画マーケティング全般について専門家の視点から提案を受けられる点もメリットと言えるでしょう。

1-5. ニーズに合わせて最適なパートナーを選べる

外注先は映像制作会社、広告代理店、フリーランスなど様々ですが、それぞれ得意とする分野や制作スタイルが異なります。自社の業界や動画の用途に合った豊富な実績を持つ相手を選んで依頼できるため、自社のニーズにマッチした理想の動画に仕上げてもらいやすくなります。

1-6. 最新のトレンドや技術を活用できる可能性

映像制作のプロは常に最新の撮影技術や編集手法、視聴者に響くトレンドを研究しています。そのため、自社では思いつかないような新しい表現アイデアを盛り込んだ動画を制作してもらえる期待もあります。

2. 動画制作を外注するデメリット

一方で、動画制作を外注するには次のようなデメリットもあります。

2-1. 制作費用が高くなりがち

プロに依頼する以上、どうしても自社内で手作りする場合より費用はかかります。撮影スタッフやクリエイターへの人件費、機材使用料、編集作業費など、高品質な動画を作るために必要なコストが発生するためです。外注は「社内の工数を節約するための投資」と割り切れますが、それなりの予算を確保する必要があります。

2-2. スピーディーに進めづらい

外注する場合、発注先の選定や見積もり確認、契約などのプロセスを経てから制作が始まります。自社で作る場合のように思い立ってすぐ着手、というわけにはいかないため、どうしても着手までに時間がかかります。

また、制作中も外注先とのスケジュール調整が必要になるため、社内だけで進める場合と比べてスピード感は落ちがちです。急な変更や短納期のリクエストにも、外注では社内ほど柔軟に対応しにくい点に注意しましょう。

2-3. イメージのすり合わせに手間がかかる

外部のパートナーに自社の意図やブランドイメージを正確に伝えるには、丁寧なコミュニケーションが欠かせません。制作開始前にコンセプトやターゲット像を共有し、制作途中も試作品の確認やフィードバックのやり取りが必要です。このコミュニケーションに時間を割く必要があり、伝達が不十分だと「完成品がイメージと違う」という事態も起こりえます。

2-4. 社内にノウハウが蓄積されない

外注に頼ることで自社内に動画制作のスキルや知見が残らないという点もデメリットです。将来的に社内で動画制作を行えるようにしたい場合、外注だけでは社員の経験値は溜まりません。そのため、動画制作の頻度が高く将来的には内製化したいと考えている企業にとっては、外注は長期的な解決策にはならない可能性があります。

3. 動画制作を外注する場合の費用目安

メリット・デメリットを理解したところで、次に気になるのは費用面でしょう。ここでは、動画制作を外注する際の大まかな費用相場と、予算を抑えるためのポイントについて解説します。

3-1. 動画制作の費用相場

動画制作の費用は、依頼する内容や制作会社によって変動しますが、一般的な相場の目安があります。例えば用途別には、次のような価格帯が動画1本制作するための制作費用の目安です。

| 動画の種類 | 費用目安 |

| 商品・サービス紹介動画 | 約30万〜100万円 |

| 会社・学校紹介動画 | 約30万〜200万円 |

| 採用向け動画 | 約20万〜200万円 |

| セミナー・イベント動画 | 約20万〜50万円 |

| TV-CM | 約100万〜300万円 |

| Web向け広告動画(WebCM) | 約50万〜500万円 |

ご覧のように、動画の種類や目的によって費用感は大きく異なります。シンプルな構成で短い動画であれば数十万円程度で制作可能なケースもありますが、本格的に作り込むほど数百万円規模になることも珍しくありません。

また、実際の制作現場では「1本だけ作っておしまい」ということはレアケースで、「Instagram用にに縦長(9:16)の動画も作ろう」「短いバージョンとして1分版も制作しよう」といったように、複数本作ることが多いのです。そのため、上記の1本あたりの制作費に+αの予算を組んでおく必要があります。

もちろん、複数本を作ることでボリュームディスカウントがあるので通常なので、制作会社にその点も含めて伝えることで、適正な見積もりを取得することができます。

また、同じ内容でも依頼先によって見積もりが異なることもあります。相場より高めの提示でも、その分クオリティや対応が優れている場合もあるため、金額だけで判断せず内容も確認するとよいでしょう。

なお、見積もり金額には通常、以下のような費用項目が含まれます。

| 費目 | 概要・内訳 |

| 企画費 | コンセプト立案や台本作成、出演者・スタッフの手配、制作スケジュール管理などにかかる費用 |

| 人件費 | 映像ディレクター、カメラマン、編集スタッフ、ナレーター、出演モデルなど人員にかかる費用 |

| 諸経費 | 機材レンタル料、スタジオ使用料、ロケ交通費、音源使用料などその他もろもろの費用 |

こうした内訳を踏まえて、発注前には見積書にどこまでの工程やサービスが含まれているかを確認しておくことが大切です。

3-2. 費用を抑えるためのポイント

見積もりの透明性は、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。初期見積もりに何が含まれ、何が含まれていないかを明確に確認しましょう。撮影費、編集費、音楽使用料、ナレーション費、修正費用などの内訳が詳細に示されている会社を選ぶことが重要です。

追加料金が発生する条件についても事前に確認が必要です。修正回数の上限、撮影時間の延長、キャスト変更、ロケーション追加などで追加費用が発生するケースを把握しておきましょう。契約書に記載されている条件を詳細に確認し、不明な点は必ず質問することが大切です。

複数社から見積もりを取る際は、同じ条件で比較できるよう、要件を統一して依頼することをおすすめします。極端に安い見積もりの場合は、必要な工程が省かれていないか慎重に確認しましょう。

3-3. 提案力・企画力の見極め方

限られた予算でなるべく効果的な動画を作るには、以下のような工夫も検討しましょう。

3-3-1. 動画の長さ(尺)を短くする

必要な情報に絞り、動画の尺をできるだけ短くすることで、撮影や編集にかかる手間を減らし費用を抑えられます。尺が短いほうが視聴者が途中で離脱しにくく、メッセージも伝わりやすくなるため一石二鳥です。

3-3-2. 自社で活用できる素材やキャストを準備する

新たに撮影や制作が必要な素材を減らすことも有効です。自社で保有している写真や過去の映像素材があれば提供し、編集に活用してもらいましょう。また、予算が厳しい場合はプロの役者ではなく自社の社員が出演者を務めることで出演料を削減できるケースもあります。

3-3-3. コストに見合った制作会社を選ぶ

制作クオリティにこだわりすぎると費用も高くなりがちです。予算内で収めたい場合は、比較的リーズナブルな料金設定の会社やフリーランスに依頼するのも一つの方法です。ただし、安さだけで選ぶと期待したクオリティに届かないこともあるため、過去実績や対応力もしっかり確認した上で判断しましょう。

3-3-3. 動画の目的や伝えたいメッセージを明確にする

事前に動画の制作目的と、盛り込みたい内容・メッセージを社内で整理しておくことも重要です。これがあいまいなまま依頼すると、企画の練り直しや追加撮影が発生し、余計なコスト増につながりかねません。最初に狙いを明確に定め、外注先と共有することで無駄のない制作進行が可能になります。

4. 動画制作外注時のスケジュール・制作期間

動画制作を外注した場合、実際に完成するまでどのくらいの期間がかかるのでしょうか。ここでは、制作開始から納品までの一般的なスケジュール感を説明します。

4-1. 一般的な制作期間の目安

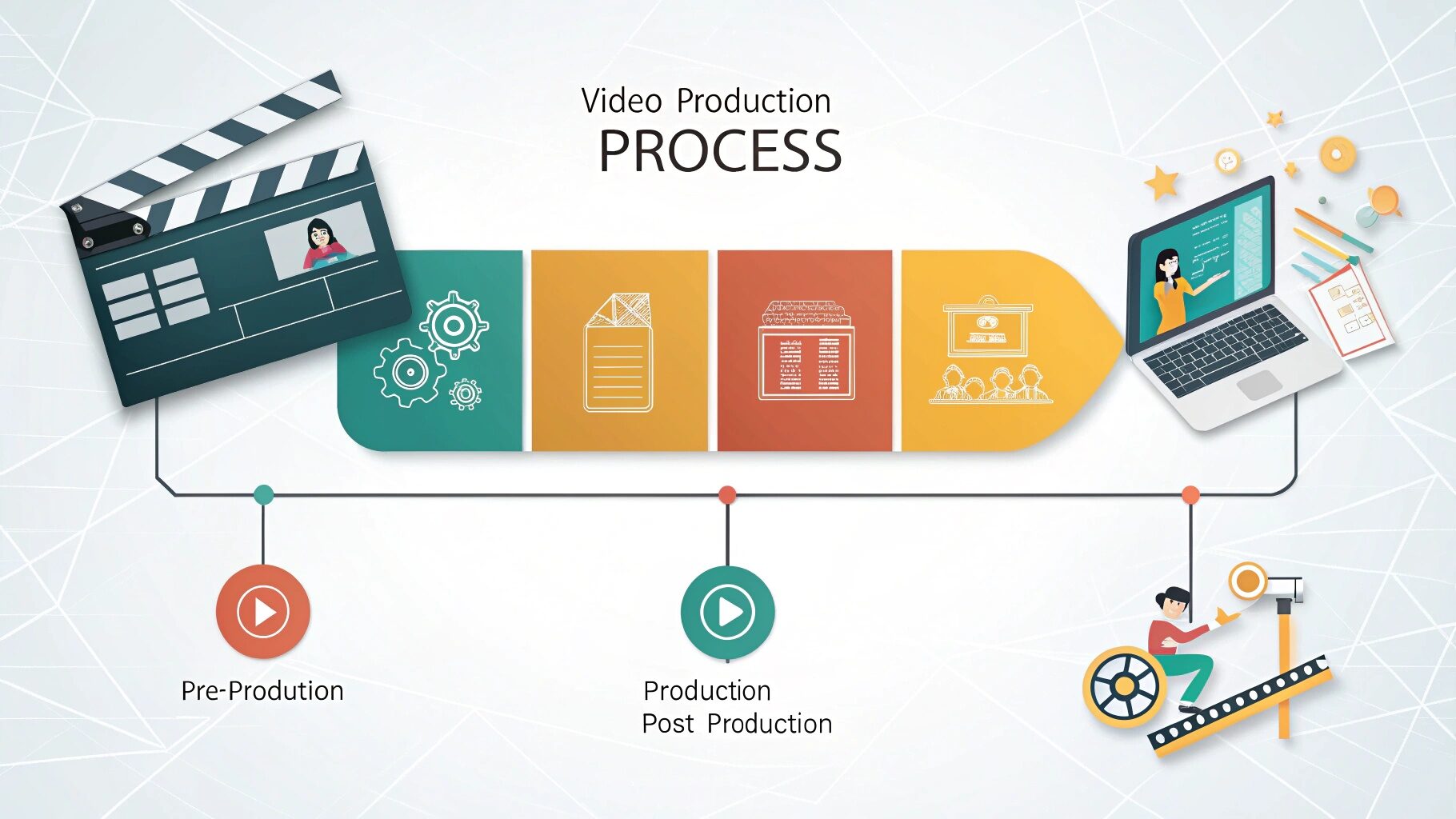

動画制作には、「企画や台本の作成」「撮影(またはアニメーション制作)」「編集・仕上げ」といった複数の工程があり、それぞれに一定の時間を要します。規模や内容にもよりますが、外注してから完成品の納品を得るまで1~3ヶ月程度は見ておくのが一般的です。

例えば、依頼先の選定と初期打ち合わせに数週間、企画立案やシナリオ作成に1~2週間、撮影自体は数日間でも編集・加工にさらに数週間、といった具合にトータルでまとまった期間が必要になります。制作会社のスケジュール状況によっては着手まで待ち時間が発生する場合もありますので、余裕をもって依頼することが大切です。

4-2. スケジュールを計画する際のポイント

外注で動画制作を進める際は、事前に納品希望時期を明確に伝え、制作会社とスケジュールをしっかり擦り合わせておきましょう。契約前に見積書で納期を提示されるのが一般的ですが、その納期が自社の希望と合っているか必ず確認します。

また、制作途中で仕様変更が発生するとスケジュール延長や追加費用の原因となるため、企画段階で要件を固めることが重要です。特にイベントやキャンペーンに合わせた動画の場合、逆算して早めに外注先を選定し、余裕を持った締め切り設定をすることで、納品遅れのリスクを減らせます。

外注するか内製するかの判断に迷う場合は、社内に専門スタッフや設備がない限り、まずは外部のプロに任せて高品質な動画を制作するのが得策です。特に自社だけでは対応が難しい規模の動画や短期間での制作が必要な場合、外注のメリットは大きくなります。

一方で、動画制作の頻度が非常に高く将来的に社内チームを整備できる企業であれば、内製化によってノウハウを蓄積する選択肢もあるでしょう。自社の状況に応じて、外注と内製を使い分けることが大切です。

5. 動画制作外注の一般的な流れ

実際に動画制作を外注する際、どのような手順で進むのかも把握しておきましょう。以下は一般的な進行フローの一例です。

5-1. 外注先の検討・問い合わせ

まずは依頼する制作会社や外部パートナーをリストアップし、公式Webサイトの問い合わせフォームやメール、電話などで連絡します。制作してほしい動画の目的や概要、予算、納期などを伝え、対応可能か相談しましょう。

5-2. ヒアリングと企画提案の受領

多くの場合、担当者との打ち合わせで詳細なヒアリングが行われます。自社の事業内容や動画のターゲット、盛り込みたい内容を共有すると、制作側からコンセプトや企画案を提案してもらえます。イメージに近い参考動画があればこの段階で提示するとよいでしょう。

5-3. 見積もり確認・契約

提案内容に問題がなければ、見積書が発行されます。費用と納期、制作内容の範囲をしっかり確認し、合意できれば契約を結びます。契約書には制作物の権利や秘密保持に関する取り決めも記載されます。

5-4. 制作開始(撮影・編集)

契約後、実際の動画制作工程に入ります。撮影が必要な場合は日程調整の上、ロケやスタジオでの撮影が行われます。撮影した素材や提供された画像・ロゴなどを基に編集作業が進められ、仮編集版(ラフカット)を作成します。

5-5. 中間確認・修正対応

仮編集の段階で一度内容を確認します。ナレーションやテロップ(字幕)も入った状態でチェックし、修正点があればフィードバックします。契約範囲内の修正であればこの段階で手直し作業が行われます。

5-6. 納品・データ受け取り

修正を経て完成形の動画が納品されます。通常、データ形式(MP4やMOVなど)のファイルでオンライン送付されます。必要に応じてDVDなど物理メディアでの納品を依頼することも可能です。納品物を受け取ったら、社内で最終確認し問題なければ、社内外への公開に進みます。

以上が基本的な流れですが、制作物によっては追加の工程(アニメーション制作や英語字幕版の作成など)が発生する場合もあります。事前に制作プロセスのステップを認識しておくことで、外注先との打ち合わせもスムーズに進むでしょう。

6. 最適な外注先を選ぶポイント

最後に、動画制作を依頼する外注先を選定する際に押さえておきたいポイントを紹介します。動画制作を請け負う相手には映像制作会社、広告代理店、フリーランスなど様々いますが、それぞれ得意分野や費用感が異なります。自社の目的や予算に合ったパートナーを選ぶために、以下の点に注目して比較検討しましょう。

6-1. 実績や得意分野を確認する

候補となる制作会社やクリエイターが過去にどんな動画を手掛けてきたかをチェックしましょう。公式Webサイトやポートフォリオで事例動画を見れば、そのクオリティや演出傾向が掴めます。自社が作りたいイメージに近い実績が豊富な相手であれば、安心して依頼できるでしょう。

6-2. 企画提案力やマーケティング知識を見る

動画そのものの制作スキルだけでなく、こちらの目的に沿った企画を提案してくれるかも重要です。事前のヒアリングが丁寧で、こちらの意図を汲んだうえでプロならではのアイデアを出してくれる相手だと、より効果的な動画に仕上がります。

また、動画を使ったマーケティングに理解がある会社であれば、単なる制作物としてだけでなくビジネス成果に繋がる視点で取り組んでもらえるでしょう。

6-3. 見積もり内容が明確で適正か

提示された見積もりの内訳が明瞭か、また金額が相場と比べて極端に高すぎたり安すぎたりしないかを確認します。疑問点があれば遠慮なく質問し、納得できるまで説明を受けましょう。複数の業者から相見積もりを取れば、価格感とサービス内容を比較して判断しやすくなります。

6-4. 希望納期に対応できるか

自社が期待する納品時期に間に合わせてもらえるかは重要なポイントです。問い合わせの段階で大まかなスケジュールを伝え、対応可能か確認しましょう。特に制作を依頼する動画がイベントやキャンペーンに関わる場合、スケジュール感に強い企業かどうか(過去の実績でタイトな納期を守った事例があるか等)も判断材料になります。

6-5. コミュニケーションの取りやすさ

実際に依頼すると、打ち合わせやフィードバックのやり取りなど継続的なコミュニケーションが発生します。質問への返信が迅速・丁寧か、こちらの要望に対する対応姿勢は誠実か、といった点も事前に窺い知ることができます。

問い合わせ時や見積もり相談時の対応から、その会社のコミュニケーション品質を判断するとよいでしょう。また、修正依頼に何回まで応じてもらえるかなど制作プロセスでの融通度も確認できるとベターです。また、打ち合わせ時には自社が理想とする動画の参考例やイメージ資料を共有しておけば、完成イメージのすり合わせがよりスムーズに行えるでしょう。

なお、契約を結ぶ際には、完成した動画の著作権の扱いや、音楽・映像素材の権利処理(使用許諾の範囲や費用負担)などについても確認しておくと安心です。後々のトラブルを防ぐため、契約書に不明点があれば事前にきちんと問い合わせておきましょう。

7. 動画制作の外注はアクエリアスへ

当社、アクエリアスは、東京を拠点とする動画制作専門の会社。企画立案から撮影・編集、さらには出演者やナレーターのキャスティングまで全工程をワンストップで自社対応し、低コストかつ高品質な映像制作を実現しています。

元々モデル事務所としてスタートした経緯から、自社内に多数のモデル・役者・ナレーターが所属しており、必要な人材をスピーディーかつ適正価格で手配できる点も強みです。

また、当社では動画制作に留まらず、Webサイト制作やWeb広告運用などWebマーケティング領域まで一貫してサポート可能です。「動画を作って終わり」ではなく、その先の活用まで見据えた提案ができるパートナーとして、これまで様々な企業様の映像制作をお手伝いしてきた実績があります。

動画制作を外注すべきか悩んでいる方や、依頼先選びに迷われている方は、ぜひ一度アクエリアスにご相談ください。経験豊富なスタッフが貴社の課題に寄り添い、最適な動画制作プランをご提案いたします。